第2回愛玩動物看護師国家試験「予備試験」の実施要項

愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)に基づく国家資格であり、受験資格を有する者が、法に定める愛玩動物看護師国家試験(以下「国家試験」という。)に合格し、かつ愛玩動物看護師名簿に登録されることにより、農林水産大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)の免許を受けることができます。

愛玩動物看護師の資格を有する者は、愛玩動物(犬、猫、愛玩鳥(オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種))を対象に、診療の補助、愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護、愛玩動物を飼養する者及びその他の者に対して愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とすることができます。なお、これら業務のうち、診療の補助は、愛玩動物看護師の資格を有する者のみ(獣医師を除く。)が行うことができる独占業務です。

愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、法施行日(令和4年5月1日)から5年間について、法第2条第2項に規定する業務(診療の補助を除く。)を5年以上業として行った者(以下「現任者」という。)を対象に、国家試験の受験資格を有する者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として実施するものです(法附則第3条第1項)。予備試験に合格した者には、国家試験の受験資格が与えられます(法附則第2条第2号)。

一般財団法人動物看護師統一認定機構(以下「機構」という。)は、主務大臣の指定を受けた指定試験機関として、主務大臣に代わって、予備試験の実施に関する事務を担います。なお、国家試験の実施に関する事務も機構が担います。国家試験の実施要領については、準備が整い次第、公表します。

予備試験の申込の際には、本試験実施要項、申込時点の法令等を確認の上、申込をされるようお願いします。

(注)現任者の方は、予備試験出願前に主務大臣が指定する講習会(法附則第3条第2項)を受講し、「指定講習会修了証明書」を得る必要があります。指定講習会は、修学歴や認定動物看護師資格の有無等によりコースが区分されていますので、受験者の皆様は、ご自身の受験資格を確認の上、講習会のコースを選択してください。指定講習会等については、以下のホームページにてご確認ください。

〔主務大臣が指定する講習会(令和5年度開催分)〕(指定順)

・一般社団法人日本小動物獣医師会 https://www.jsava.org/exam/index

・一般財団法人動物看護師統一認定機構 https://www.ccrvn.jp/aigan_koushukai/

・一般社団法人日本動物看護職協会 https://jvna-online.com/

〔受験区分と講習会の受講コースの選択について〕

1. 受験申込手続等

受験申込、書類等に不備がある場合は、受験票が交付できないので、記載内容、送付書類に不備がないよう、提出前によく確認すること。

(1)受験申込手続及び受付期間

1) インターネットによる受験申込・受験手数料の支払い・顔写真のアップロード

2023年(令和5年)7月3日(月)午前10時~同年8月2日(水)午後11時59分

・手続きは、上記の受付期間内に、①~⑤の順序で行うこと。

①試験実施要項(本ページ)を確認する。

②本ページの下部にある「受験申込サイトへ」ボタンを押し、受験申込サイトへ移動する。

③受験申込サイト記載事項を確認の上、必要事項を登録する。

④受験申込サイト又はマイページから「支払サイト」に移動し、受験手数料を支払う(クレジットカード払い、ネットバンキング、コンビニ決済、Pay-easy決済が使用可)。

➄マイページにて、指定された顔写真(「3. 受験申込に必要な書類等」参照)をアップロードする。

・入力、登録した情報に誤りがないか、よく確認すること。

・「インターネットによる受験申込」は、1回のみ行うこと。複数回行った(重複登録)場合、申込情報、提出書類、支払情報等が紐づかず、受験票が交付されないことがある。受験票が交付されない場合、機構は責任を負わない。

・マイページは、受験申込サイトの「マイページ」ボタンより、ログインが可能となる。

・支払い後の受験手数料は、返金しない。

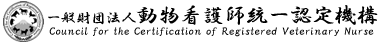

2) 受験申込に必要な書類の郵送

2023年(令和5年)7月3日(月)~同年8月3日(木)消印有効

・①~⑤の手続き後、上記受付期間内に、⑥~⑨を行うこと。

⑥「封筒用宛名用紙」をダウンロードし、A4白色の紙にカラー印刷する。

⑦自身で用意した角2サイズの封筒(A4紙が折らずに入るサイズ)の宛名面に⑥を貼り、必要事項を記入する。

⑧マイページから印刷した「受験申込書」と「受験申込に必要な書類(「3.受験申込に必要な書類等」参照)」を同封し、封をする。その際、不足書類のないよう、十分に注意する。

⑨郵便局より簡易書留にて送付する。

・受験申込書類は、原則返還しない。ただし、受験申込に不備が判明し提出書類への補正が必要な場合に限り、対象書類のみを不備内容報告書とともに送付する。不備内容が期限までに解消されず、受験票を交付しない場合は、その他の提出書類を返還しない。

・受験申込書類を簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合、機構では責任を負わない。

・簡易書留の控えは、受験票の交付を受けるまで保管する。

・期間内に受験申込に必要な書類が提出されなかった場合、受験票は交付しない。

・受験申込書類の提出は、封筒用宛名用紙記載住所への郵送でのみ受け付ける。機構事務局等に持参しても受理しない。

・送付した書類が到着しているかどうか、不備がないかどうかについての機構への照会には応じられない。

・受験資格が認められたかどうかについては、マイページの受験票交付にて確認すること。

(2)不備がある場合の補正

受験の申込手続(インターネットによる受験申込、受験手数料の支払い、顔写真のアップロード、受験申込に必要な書類の郵送)は、各期限内に適切に行うこと。ただし、受験申込内容に不備がある場合は、その確認、補正のため、不備の内容とその不備の解消期限を、機構から簡易書留、電話、メールのいずれかの方法により通知するので、対応すること。この通知の方法は、不備の内容にしたがい決定するため、受験申込者が選択することはできない。簡易書留の場合、郵便局の保管期間にかかわらず不備解消期限が設定されるので、機構からの通知は速やかに受け取り、不備通知をよく読み、適切に解消すること。

なお、不備の解消期限は、以下のとおりとする。

不備解消期限①:2023年(令和5年)8月23日(水)必着

・インターネットの申込締切までに受験手数料が支払われているが、受験申込書類の提出が確認できない場合

・消印有効日までに受験申込書類は提出されたが、インターネットの申込締切までに受験手数料の支払が確認できない場合

不備解消期限②:2023年(令和5年)8月25日(金)必着

・消印有効日までに提出された受験申込書類に不備があった場合

・受験申込時の入力内容に不備があった場合等

受験資格審査は、到着順に順次行うが、受験申込期限間近で提出した場合、機構からの不備通知の連絡も、不備解消期限間近となり、不備解消できない可能性があるため、十分に余裕をもって受験申込を行うこと。

不備解消のための書類の提出は、不備の通知に同封する専用の封筒を使用し、郵送で提出した場合に限り、受付ける。所定の封筒以外での提出や、機構からの不備通知がないにもかかわらず、自己判断で追加で書類を提出した場合は、いかなる理由であっても一切受付できない。受験申込書類送付後に、自身で書類の不備や不足に気づいた場合は、機構からの不備通知の到着を待つこと。

簡易書留、電話、メールを速やかに確認しなかった場合、さらに不備解消において不備があった場合、各不備解消期限までに不備を適切に解消しなかった場合等は、受験票を交付しないことがある。

(3)受験申込内容の変更受付期間

上記(1)の受験申込後に、「姓」、「現住所」、「電話番号(緊急連絡先)」に変更があった場合には、下記の受付期間内にて、機構ウェブサイト内の専用ページ(受付期間に公開)を確認の上、簡易書留にて速やかに届け出ること。

受付期間①: 2023年(令和5年)8月10日(木)~同年8月24日(木)必着

受付期間②: 2023年(令和5年)10月2日(月)~同年10月10日(火)必着

・受付期間①の変更内容は受験票に、受付期間②の変更内容は合格証書や結果通知書に反映させる。

・受験申込後から受付期間①より前に変更が生じた場合は、速やかに郵便局に転居届を提出し、受付期間①中に機構に届け出ること。

・受付期間①と②の間において変更が生じた場合には、②に届け出るものとし、受験票の修正は行わない。また、姓に変更があった場合、試験当日は受験票記載の姓にて受験すること。

・受付期間②終了後に変更が生じた場合には、機構への届出は不要とする。ただし、住所等に変更があった場合、合格証書や結果通知書の到着前にあっては、速やかに郵便局に転居届を提出し、転送を受けること。

・「姓」、「現住所」、「電話番号(緊急連絡先)」以外の変更は受け付けない。

・「姓」を変更する場合、改姓を証明する公的な書類(戸籍抄本等)を添付すること。

(4)受験票交付

2023年(令和5年)9月8日(金)午後1時

・上記交付日時以降にマイページにログインし、「受験票」のページから、顔写真の入った受験票をA4白色の紙にカラー印刷し、試験当日に必ず持参すること(スマートフォンやタブレット画面での持参は認めない)。

・受験票は、交付日時より、2024年(令和6年)1月10日(水)まで印刷可能とする。

・受験番号及び試験会場は、受験票にて確認すること。なお、試験会場の変更は認めない。

(5)試験日

2023年(令和5年)10月1日(日)

・受験上の注意は、「4.受験上の注意」を参照のこと。

・当日のスケジュールは、機構ウェブサイトに後日掲載する。

(6)合格発表

2023年(令和5年)10月30日(月)午後1時

・合格者の受験番号は、機構ウェブサイトに掲載するとともに、マイページに結果を掲載する。

・合格者には、「愛玩動物看護師国家試験予備試験合格証書」を、上記合格発表日に投函し、(1)で登録された「現住所」に簡易書留により郵送する。不合格者には、同様に不合格通知を郵送する。いずれの文書も到着しない場合には、下記未着連絡期間内に機構ウェブサイト内の専用ページ(受付期間にのみ公開)から必ず連絡すること。

【合格証書・不合格通知の未着連絡期間】

2023年(令和5年)11月13日(月)~同年11月20日(月)

・合格者は、簡易書留にて交付する「愛玩動物看護師国家試験予備試験合格証書」の写しを、別途案内する方法により、国家試験受験申込時に郵送にて提出すること。

・不合格者は、次回以降の予備試験の受験申込をする際に、予備試験の不合格通知の写しを提出すれば、実務経験証明書等を再度提出する必要はない。

・「愛玩動物看護師国家試験予備試験合格証書」及び結果通知(合格通知又は不合格通知)は再発行しないので、大切に保管すること。

・試験を欠席した場合や試験を途中で棄権した場合は、無効となる。

・マイページへのログインは、2024年(令和6年)1月10日(水)までとする。

(7)受験に伴う配慮

1) 試験当日の配慮を希望する方の配慮申請

視覚・聴覚等に障がいを有する場合や肢体不自由の場合、病気・妊娠の場合等で、配慮を希望する者は、受付期間内に必要書類を提出し、申請すること。申請した者については、受験の際にその障がい等の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

身体等の障がい(視覚・聴覚・肢体不自由等)を理由とする配慮希望以外でも、試験時間中に、携行品以外のものを持込み使用する場合※(補飲食、補聴器や人工内耳の使用、糖尿病で血糖値測定器の使用、サングラスの使用、眼鏡型でないルーペの使用、松葉杖の使用、帽子の着用、目薬の使用等)や体型による可動式の机・椅子の希望の場合等には、事前に配慮申請を行うこと。

※特別な事情があり、下記のものを試験時間中に使用する場合は、事前の申請は不要であるが、試験当日に監督者に申し出、監督者が不正のないことを確認できた場合にのみ、使用等を認める。

<事前の申請が不要な具体例>

・ハンカチ・ティッシュペーパー(袋又は箱から中身を出して置くこと)・クッション・ひざ掛け・複数の眼鏡・老眼鏡、眼鏡型のルーペ・小型の個人用消毒液

【具体的な例】

| 配慮を希望する理由 | 配慮事項の具体例 | 申請不可の具体例 |

|---|---|---|

| 病気、妊娠等 (内部障がい、精神疾患がある方、妊娠中の方等) | ・試験時間中の自席での医薬品の使用(服薬、目薬、点鼻薬、吸入薬等) ・試験時間中の自席での補飲食や水分補給 ・可動式の机・椅子の指定 ・試験室を1階又はエレベーターやスロープ等のある棟に設定 ・少人数の試験室に指定 ・洋式トイレに近接する試験室に指定 ・出入口に近い座席に指定 ・糖尿病による血糖値測定器を使用 ・保護のための帽子の着用 | ・試験会場の指定 ・試験室の指定 ・個室受験の指定 ・試験時間の延長 ・試験時間の短縮 ・試験日時の変更 ・試験時間中の外出 ・乳幼児を含む受験者以外の者の試験会場への入場(視覚障がいや肢体不自由等による介助者を除く) ・介助者の試験室への入場 ・介助者の待機室の設定 ・試験会場スタッフによる介護や看護(試験室内の座席までの誘導を除く) ・試験監督者等の指定 ・試験会場の駐車場の使用 ・椅子の材質等の指定 ・「事前の申請が不要な具体例」に指定されているものの申請 ※上記以外にも配慮事項は、公平性の観点から希望に添えない場合がある。 |

| 肢体不自由 (身体障害者手帳を有する方、事故等により一時的に肢体不自由がある方等) | ・車椅子、杖、補助具等の持参使用 ・試験室入口までの介助者の同伴 ・試験室を1階又はエレベーターやスロープ等のある棟に設定 ・洋式トイレに近接する試験室に指定 ・出入口に近い座席に指定 ・可動式の机・椅子の指定 ・乗用車での試験会場への来場 | |

| 視覚障がい (身体障害者手帳を有する方等) | ・拡大鏡やサングラス、眼鏡型でないルーぺ等の持参使用 ・試験室入口までの介助者の同伴 ・座席を試験室前方に指定 ・乗用車での試験会場への来場 | |

| 聴覚障がい (身体障害者手帳を有する方等) | ・補聴器又は人工内耳の装用 ・座席を試験室前方に指定 ・試験監督者の発言事項等の文書による伝達 |

【試験当日の配慮申請の受付期間について】

2023年(令和5年)7月3日(月)~同年8月3日(木)必着

※不慮の事故等により受付期間終了後に配慮が必要になった場合を除き、受付期間終了後の配慮申請の受付はできない。

【必要書類・申請方法等について】

申請には、申請書の他、医師の診断・意見書(配慮を希望する事項について、具体的に必要とする理由の記載が必要)等の提出が必須となる。詳細については、配慮申請についてにて確認すること。

【配慮内容の通知について】

申請書等に基づき審査の後、受験票交付日以降に、郵送にて通知する。

2) 受験申込に関する配慮申請

インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合には、2023年(令和5年)7月3日(月)午前10時~同年7月14日(金)午後4時までに受験申込専用窓口に申し出ること。なお、申請が認められた場合の受験票は、原則として受験票交付日以降に受験有資格者に発送する。

(8)各種期日等

受験申込等に係る期日は以下のとおり。各種申込み、申請期日は厳守。期日後の受付は原則認められないので注意すること。

期日等

| 2023年(令和5年)7月3日(月)午前10時~同年8月2日(水)午後11時59分 | インターネットによる受験申込・受験手数料の支払い・顔写真のアップロード |

| 2023年(令和5年)7月3日(月)~同年8月3日(木)消印有効 | 受験申込に必要な書類の郵送 |

| 2023年(令和5年)7月3日(月)~同年8月3日(木)必着 | 視覚・聴覚等に障がいを有する場合や肢体不自由の場合等配慮申請(試験当日の配慮申請) |

| 2023年(令和5年)7月3日(月)午前10時~同年7月14日(金)午後4時 | インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合の配慮申請 |

| 2023年(令和5年)8月10日(木)~同年8月24日(木)必着 | 受験申込内容の変更受付期間① |

| 2023年(令和5年)9月8日(金)午後1時 | 受験票交付 |

| 2023年(令和5年)10月1日(日) | 試験日 |

| 2023年(令和5年)10月2日(月)~同年10月10日(火)必着 | 受験申込内容の変更受付期間② |

| 2023年(令和5年)10月30日(月)午後1時 | 合格発表 |

| 2023年(令和5年)11月13日(月)~同年11月20日(月) | 合格証書・不合格通知未着連絡期間 |

| 2024年(令和6年)1月10日(水)まで | マイページへのログイン |

2. 実施概要

(1)試験日

2023年(令和5年)10月1日(日)

(2)試験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県

・受験申込時に上記7試験地から希望する試験地を選択すること。希望した試験地は変更できない。

・試験会場名は、受験票にて確認すること(試験会場に係る問い合わせには、一切応じられない)。

・受験票で指定された試験会場以外での受験はできない。

・1試験地に受験希望者が集中し、円滑な試験の実施が困難な場合は、機構で他の試験地への振替を行う場合がある。

・試験会場への直接の問い合わせは行わないこと。

(3)受験資格

愛玩動物看護師が行う法第2条第2項に規定する看護及び支援を5年以上業として行った者、又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、法附則第3条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したもの

(4)受験手数料

受験手数料は14,000円とし、受験申込サイト又はマイページから納付すること(受験申込サイト内、受験申込手続利用案内「手順4.受験手数料の支払い」参照)。

・支払いに要する手数料(700円)は受験者の負担とする。

・支払い手続後の受験手数料は、返却しない。受験票が交付されなかった場合や病気等で試験を欠席した場合も、受験手数料は返却しない。

(5)試験の方法

・試験はマークシート式の筆記試験により行う。

・出題形式は五肢択一の多肢選択形式とする。

・問題数は必須問題50問、実地問題50問の合計100問とする。

・試験時間は必須問題50分、実地問題100分とする。

(6)出題基準

出題基準は、下記ページに掲載する。

(7)合格判定基準

・合否判定基準は、必要な補正を行って算出した点数の60%とする。

3. 受験申込に必要な書類等

下表を参考に、書類等を準備すること。

| 受験区分 | 講習会コース | 実務経験 | (1)受験申込書 | (2)実務経験証明書 | (3)実務経験証明書の添付書類 | (4)指定講習会修了証明書の写し | (5)認定動物看護師認定番号 | (6)予備試験不合格通知の写し | (7)改姓を証明する公的な書類 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 現任者 | 16時間コース | 5年以上(修学歴を含む) | 〇 | 〇 | ※1 | 〇 | 〇※2 | × | ※3 |

| 20時間コース | 5年以上 | 〇 | 〇 | ※1 | 〇 | 〇※2 | × | ※3 | |

| 30時間コース | 〇 | 〇 | ※1 | 〇 | × | × | ※3 | ||

| 予備試験不合格者 | - | - | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ※3 |

※1:必要な場合のみ(「予備試験に係る実務経験証明書作成の手引き」参照)

※2:認定番号を受験申込時に入力する(登録証の提出は不要)

※3:証明書類に旧姓で発行されたものが含まれる場合のみ必要

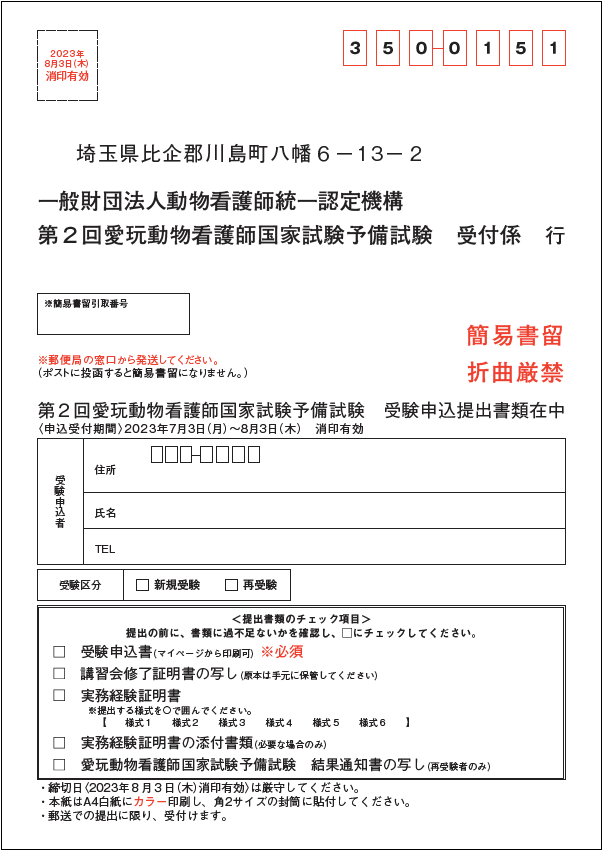

(1)受験申込書

(画像をクリックすると拡大します。)

インターネットによる受験申込・受験手数料の支払い・顔写真のアップロードを行った後に、マイページの「受験申込書」のページからA4白色の用紙に、拡大や縮小をせずにカラー印刷すること。

【顔写真について】

顔写真の規格

・写真機(写真データの取得ができるもの)の他、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等で撮影したもの。

・受験申込前6か月以内に撮影したカラー写真、上半身、正面、脱帽、背景なし、枠なしのもの。

・背景は、白、青又はグレーを基調とした無地とする。

・試験当日に眼鏡を使用する場合は、眼鏡をかけて撮影すること。

・写真サイズは、100KB以上、5MB以下とし、写真データ形式は、JPEG(ファイル拡張子はjpg)とする。

不適切な写真の例

・アプリやソフト等を使用し、加工したもの。

・正面を向いていない(顔が横向き等)もの。

・ピンぼけや手振れにより不鮮明なもの。

・無背景ではない(風景や柄が写っている)もの。

・背景に影が写っているもの。

・照明が反射している(顔や眼鏡に光が反射し、一部が見えない)もの。

・顔に影があるもの。

・前髪により、目元が見えないもの。

・頭部全体が写っていないもの。

・マフラーやスカーフで輪郭が隠れているもの。

・紙の証明写真をスマートフォンのカメラ等で撮影したもの。

(2)実務経験証明書及び(3)実務経験証明書の添付書類

「実務経験証明書作成の手引き」に、作成時の注意事項、使用する様式の選び方、必要な添付書類、記入例等が示されているので、必ず確認すること。また、証明書の作成者にも、必ず手引きを示すこと。

16時間コースの講習会を受講した者は、様式4又は6により修学歴の証明書を卒業校より入手、又は作成し、その他の証明書類に同封して送付すること。

【実務経験証明書】

下記様式1~6より必要な様式をダウンロードし、A4白色の紙に拡大や縮小は行わずに印刷し、記入すること(PDF以外の形式のものは、配布しない)。

| 様式 | 記入見本 |

|---|---|

| 様式1(PDF) | 様式1 記入見本(PDF) |

| 様式2(PDF) | 様式2 記入見本(PDF) |

| 様式3(PDF) | 様式3 記入見本(PDF) |

| 様式4(PDF) | 様式4 記入見本(PDF) |

| 様式5(PDF) | 様式5 記入見本(PDF) |

| 様式6(PDF) | 様式6 記入見本(PDF) |

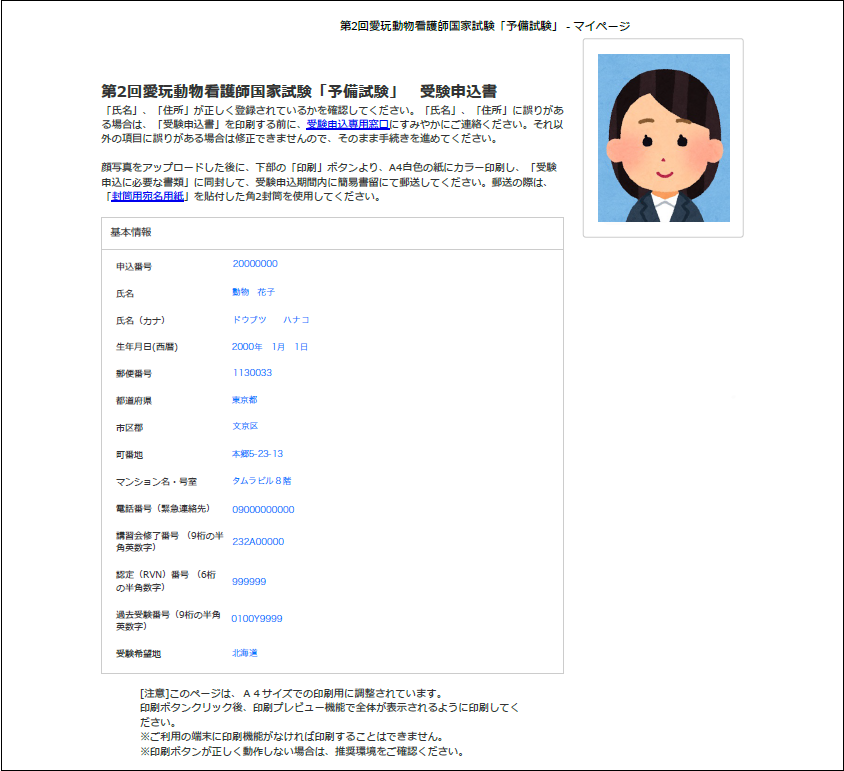

(4)指定講習会修了証明書の写し

(画像をクリックすると拡大します。)

指定講習会の実施団体から発行された「指定講習会修了証明書」の写しを提出すること。コピーする際は、A4白色の紙に拡大・縮小等は行わずに印刷すること。また、印字された氏名、生年月日等の確認を行うこと。

指定講習会の実施団体により、受講完了から「指定講習会修了証明書」の発行までにかかる時間や形態が異なるため、計画的に受講し、提出期限を厳守すること。

書類の返却は行わないため、必ず「写し」を提出し、原本は手元に保管すること。

受講科目が不足する場合は、受験できないので注意すること。

(5)認定動物看護師認定番号

機構の認定動物看護師資格保有者で、指定講習会の16時間コース又は20時間コースの受講者は、あらかじめ自身の認定動物看護師認定番号(RVNから始まる6桁の数字)を確認し、受験申込時に入力すること。認定番号が不明な場合は、受験申込専用窓口(「5.問い合わせ窓口」参照)まで問い合わせること。なお、認定動物看護師登録証の提出は不要とする。認定動物看護師の登録情報が、受験申込時の情報と相違がある場合は、あらかじめ認定動物看護師の登録情報の変更手続きを行うこと。

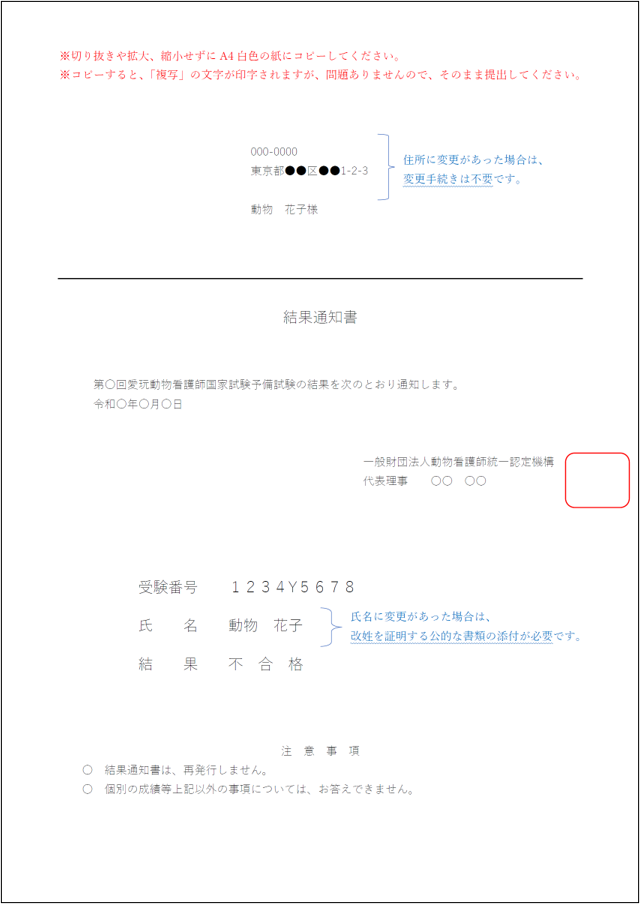

(6)予備試験不合格通知の写し

過去の予備試験受験後に発行された不合格通知(結果通知書)の写しを提出すること。受験票や受験申込書類等は不合格通知に代えることはできない。不合格通知を紛失した場合や不合格通知送付時に受け取らなかった場合等は、現任者の区分にて受験し、「実務経験証明書の原本」や「指定講習会修了証明書の写し」等を提出すること。書類の返却は行わないため、必ず「写し」を提出し、原本は手元に保管すること。コピーする際は、A4白色の紙に拡大や縮小等は行わずに印刷すること。

(7)改姓を証明する公的な書類

証明書類に旧姓で発行されたものが含まれる場合は、戸籍抄本等の改姓を証明する公的な書類を添付すること。

4. 受験上の注意

(1)携行品

| 受験票 | 試験実施要項「1.(4) 受験票交付」参照 ※試験室内では、必ず机上に置くこと。 |

| 筆記用具 | HB又はBの黒鉛筆又はシャープペンシル、シャープペンシルの芯及び芯ケース、プラスチック製の消しゴム ※ボールペンや万年筆、サインペン等は使用禁止とする。 |

| 時計 | 時計は、時計機能だけの腕時計のみ使用を認める。 ※携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末(スマートウォッチ等)及び端末機能の有無が判別しづらいもの、腕時計型以外のもの(置き時計やキーホルダー型等)は、時計として使用できない。 ※時計のアラーム機能の使用は禁止とする。あらかじめ鳴らないように設定すること。 ※試験室内に時計が設置されていない場合がある。 |

| 身分証明書 | 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、学生証等)を持参すること。 ※本人確認等の際に、会場の係員に求められた場合に提示すること。 ※顔写真付きの身分証明書がない場合は、顔写真がない公的証明書を2点(健康保険証、年金手帳等)持参すること。 |

受験票、筆記用具、時計以外のものを試験時間中に机上に置くことはできない。

上記以外のものを持ち込み、試験時間中に使用する場合は、「1.(7)受験に伴う配慮」参照の上、期限内に申請等すること。

(2)注意事項

【最新情報の確認について】

・機構から連絡事項がある場合は、機構ウェブサイトに掲載するので、随時確認すること。

【試験会場について】

・試験会場は、受験票に記載された指定の場所とし、これを変更することは認めない。

・試験前日までに、各自、試験会場・道順・所要時間等を確認しておくこと。試験会場の下見をする場合は、敷地内に立ち入ってはならない。敷地内への立入りは試験会場の準備の妨げになるほか、不正行為とみなされる場合がある。

・試験会場へ直接の問い合わせは行わないこと。

・試験当日は、乳幼児を含む受験者以外の者の試験会場への立入りは認めない(配慮申請により許可された介助者を除く)。休憩時間中に受験者が外出することは可とする。

・感染症又は感染症の疑いがある受験者の受験を断る場合がある。

・試験会場入口等における受験者の全員検温は実施しない。

【試験当日の来場について】

・試験当日の着席時間及び試験時間等は、決定し次第、機構ウェブサイトに掲載する。

・試験会場へは、公共交通機関を利用して来場すること。試験会場及びその周辺には駐車駐輪、送迎のための停車はできない(配慮申請により許可された場合を除く) 。

・交通障害等による延着も遅刻となるので、各会場への交通手段、所要時間をあらかじめ確認し、十分余裕をもって来場すること。

・着席時間に遅刻した場合は、試験開始 20 分以内に着席し、不正がないことが認められた場合に限り、受験を認めるので、試験会場の係員に申し出ること。

・遅刻や欠席する場合の機構への連絡は不要とする。

・遅刻又は欠席により受験できなかった場合、受験手数料は返還しない。

・試験当日は、混雑緩和等のため、入場に時間がかかる場合があるので、時間に余裕を持って来場すること。

・試験当日、災害や大幅な交通機関の乱れ等が発生した場合は、試験時間を繰り下げる等の対応をとる場合がある。このような場合には、機構ウェブサイトに対応に関する情報を掲載するので、随時確認すること。この場合、試験終了時間も変更になる場合があるので、留意すること。

【受験票について】

・受験票交付日時以降にマイページにログインし、顔写真の入った受験票をA4白色の紙にカラー印刷し、試験当日に持参すること(スマートフォンやタブレット画面での持参、受験申込書は認めない)。

・試験当日、受験票を紛失又は忘れた場合には、早急に試験会場の監督者に申し出て、仮の受験票の交付を受けること。

【所持品の取扱いについて】

・試験時間中にカバン等からいかなる物も取り出してはならない。

・試験時間中は、机上には受験票、筆記用具、時計、配慮申請により特別に許可されているもの以外を置くことはできない。

・試験時間中の携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の通信機器の取扱いについては、監督者の指示に従い、試験時間中は電源を切り、絶対に身に着けたり、使用したり等しないこと。電源が入っていたり、身に着けていること等が確認された場合は、不正行為とみなされることがある。電源の切り方等は、各自、事前に確認すること。

・試験時間中に耳栓やイヤホン等を使用することはできない。補聴器や人工内耳を装用している場合は、事前に配慮申請により使用の許可を得ること。

・マスクの着用は個人の判断とする。ただし、本人確認の際に、マスクを着用している受験者に対し、監督者が必要と判断した場合に、マスクをはずすよう声掛けをすることがある。

・試験室内に持ち込む手荷物は、各自の足下に置くことができる大きさのものとする。スーツケースやボストンバッグ等の大きな荷物を試験室に持ち込むことは控えること。また、隣の席に荷物を置いてはならない。

・試験会場への飲み物の持ち込みは、口が完全に閉まるペットボトルや水筒等に入ったものに限る。

・盗難や忘れ物には十分注意すること。機構、監督者、施設管理者等は一切の責任を負わない。

【試験時間中の退席について】

・試験時間中の退席は、原則として認めない。病気等による事情、トイレ利用等のため、やむを得ず一時退席する必要がある場合は、挙手の上、監督者の指示に従うこと。一時退席が認められた場合でも、試験時間の延長は認めない。

【その他】

・試験については、すべて監督者の指示に従うこと。

・試験会場内での写真撮影・動画撮影は禁止とする。

・試験会場及び会場付近では喫煙できない。

・休憩時間中の飲食は、自席にて行うこと。

・飲食した後のゴミ等は、各自で必ず持ち帰ること。試験会場や会場付近に設置されているゴミ箱を使用してはならない。

・試験会場では、電話の呼び出しや伝言等はできない。

・試験時間中に不正行為や不正が疑われる行為が発見された場合は、途中退席を指示したり、試験を無効としたりする場合がある。また、次回以降の試験も受けることができない場合がある。

5. 問い合わせ窓口

受験申込について不明点等がある場合は、下記連絡先に問い合わせること。なお、よくある質問を掲載するので、問い合わせの前に確認すること。

・電話での受付

電話番号 03-6808-9818(平日午前10時から午後4時)

・お問い合わせフォーム

6. 受験申込サイト

以下のバナーから、受験申込サイトへ移動してください。

※受験申込サイト及びマイページの公開は終了しました。

参考ページ

農林水産省・環境省の以下のページも参考にしてください。

・農林水産省

【愛玩動物看護師法に関するQ&A】

【国家試験及び予備試験の受験者向けQ&A(簡易版)】

・環境省

【愛玩動物看護師法に関するQ&A】

【愛玩動物看護師をめざす方へ(資格・試験情報)】